球面調和関数で正20面体をつくる(4) - 2項正20面体群とマッカイ対応

2項正20面体群

関連書をいくつか読む中で, この前まで「2重正20面体群」と呼んでいたものには「2項正20面体群」binary icosahedral groupという広く通用する名称があることが分かった. 記号についてはそれほど固く定まっているわけではないものの, 正20面体群をカリグラフィーの, 2項正20面体群はチルダをつけて

とする表記を見て[1], 都合が良いのでこの記事からそうすることにする(単なるIはフォントの都合で潰れがちという難がある).

ついでにいわゆる黄金数もこれまでは

で表していたが, ここからは

で表すことにする. 余計な記号の変更は本来避けるべきだが. (統一のためそのうち過去記事のほうを変更する)

自然表現

はじめに正20面体群の指標表を作ったが, 2項正20面体群についてはまだだった. これを調べよう.

まず, 自然表現(あるいは定義表現)はの準同型写像から,

の有限部分群である正20面体群の逆像が

のなかに成す2×2行列の集合からなる. パウリ行列を

で表す. 単位四元数のなす群と

の同型によって

のように2×2行列と四元数を同一視し, によって四元数

を表すと, 2項正20面体群の定義表現の1つは次のようになる:

の成分を巡回置換した元8個.

の形の元16個

の成分を偶置換で入れ替えた元96個

なお, これらを4次元ユークリッド空間中の点の座標と見ると, 600-cell(600胞体?)の頂点になっている.

共役類

この120個の元がどのように共役類に分かれるか見る. 既に正20面体群に関する考察から, 同じ共役類に入るためには実部の絶対値が等しいことが必要だと分かっている. 2項正20面体群では, 実部が等しい元同士が共役類をなす. このことは, 共役による作用の安定化群が中心化群であること・2つの四元数が積について可換になるための必要十分条件が一方の虚部がもう一方の虚部の定数倍であること を用いて共役類のサイズを調べることで示される.

各共役類を列挙する. 代表元には次の記号を割り当てる. 3列目の"回転角"は, SO(3)への準同型写像による像の回転角を表す.

共役類は9個. 従って同値でない既約表現も9個. そのうち5つは中心による剰余群: 正20面体群の表現として得ている. 他の4つのうち1つは自然表現. 残る3つの既約表現の次元の2乗和は

だが, そのような自然数はただ1組(2,4,6)しか存在しない.

指標表

前の記事までは既約表現に対していちいちアルファベットを割り当てていたが, あまり合理的ではないので, 物理でよくやるように表現の次元及び同じ次元の表現を区別する添え字によって既約表現を表すことにする.

正20面体群の表現として得られた指標表から, 2項正20面体群の指標表の一部は次のようになる.

2つの3次元表現のうち, が

部分群として自然に得られる表現.

自然表現の指標表は上で得られた具体形から直ちに得られる(四元数実部の2倍がSU(2)の元としてのトレースになる).

残る表現の指標表は,

表現と正20面体群の表現だけから得られる. というのも,

と直積表現が直和分解されるため. (上から順に計算すれば, 都合よく既知の表現から残り3つの表現が得られる.)

こうして指標表の残りの部分が得られる.

上で既に得たものも含め, 自然表現と他の既約表現との直積表現がどう既約分解されるか調べる. 計算すると

\begin{gather}

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{1}= \boldsymbol{2}_1,\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{2}_1 = \boldsymbol{1} \oplus \boldsymbol{3}_1,\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{2}_2 = \boldsymbol{4}_1\\

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{3}_1 = \boldsymbol{2}_1 \oplus \boldsymbol{4}_2,\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{3}_2= \boldsymbol{6},\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{4}_1= \boldsymbol{2}_2 \oplus \boldsymbol{6}\\

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{4}_2 = \boldsymbol{3}_1 \oplus \boldsymbol{5},\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{5}= \boldsymbol{4}_2 \oplus \boldsymbol{6},\ \ \

\boldsymbol{2}_1\otimes \boldsymbol{6}= \boldsymbol{3}_2 \oplus \boldsymbol{4}_1 \oplus \boldsymbol{5}

\end{gather}

これらをまとめて

と表す(は全ての既約表現に渡る)と, 重複度

は次の表のようになる.

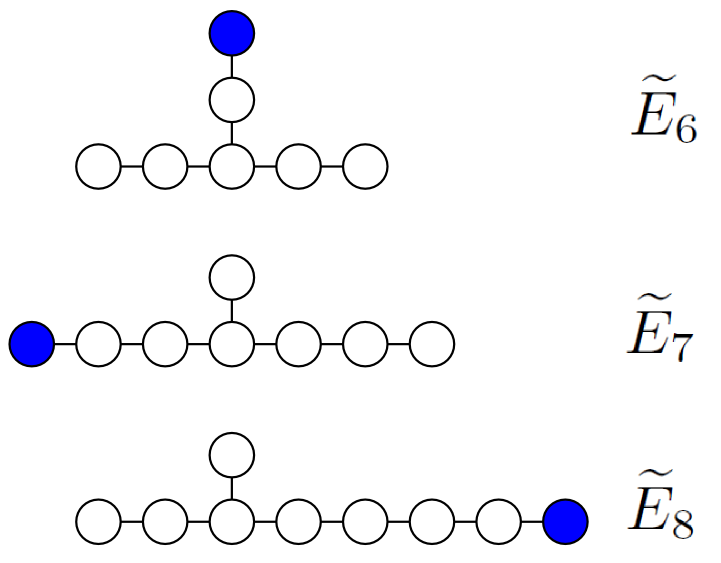

全ての成分が0か1, 対角成分が0の対称行列になっているため, 単純グラフの隣接行列とみなせる. 各既約表現を頂点として次のグラフが描かれる.

なんてことだ……の拡大ディンキン図が出てきた……。

隣接行列から(単純)グラフを作るルールは「頂点どうしを結ぶ辺が存在すれば1, しなければ0」である. 一方カルタン行列とディンキン図の関係は, A, D, E型の場合(simply-laced)の場合に限れば「カルタン行列の成分が-1なら1本線で結ばれ, 0なら結ばれない」だった. また, 隣接行列の対角成分は全て0, カルタン行列の対角成分は全て2だから, がちょうど

の拡大カルタン行列になる(

はクロネッカーのデルタ).

群の元の既約表現

における指標を

で表すと

となって, 群の共役類ごとにが拡大カルタン行列の固有値

の固有ベクトルになることを意味する.

これこそがマッカイJohn McKayが最初に気付いたことで, マッカイ対応 McKay correspondenceの一例になっている.

マッカイ対応

数学セミナーの記事[2]に, 松澤氏(『特異点とルート系』著者)がMcKay氏自身から語られたとする言葉が載っていた.

「あれは嵐の晩だった. その日ちょうど手に入った新しい数式処理ソフトを試すために

型拡大カルタン行列の固有ベクトルを計算することにしたのだ. すると, そこに2項正20面体群の指標表が現れたのだ.」

マッカイ対応は他の正多面体群についても起こる.

まずの有限部分群は,

の有限部分群である巡回群

・2面体群

・正4面体群

・正8面体群

・正20面体群

の逆像によって得られる,

偶数位数の巡回群

位数の2項2面体群

2項正4面体群(位数24)

2項正8面体群 (位数48)

2項正20面体群 (位数120)

及びそこからは得られない

奇数位数の巡回群

に限られる. これはクライン Felix Kleinが示したことであった.

これらに対して上と同様の手続きで得られるグラフと拡大ディンキン図の型の間に, 次の関係がある.

青丸:自明な表現は最高ルートの(-1)倍の頂点に対応し, これを除けば通常のディンキン図になる.

何と表現するべきか, これはちょっと「過剰な」感じがあってひるむ. の部分群である3つの正多面体群と, 3つのE型単純リー群の「例外性」がディンキン図を通して関係づけられてしまうとは. そもそも正多面体とコクセター-ディンキン図の間には鏡映群による関係があり, そこではたとえば正20面体の対称性は

であって

ではなかった.

さて, 一連の記事の目標は正20面体対称性を持つ球面上の関数の構成であった. 実は特異点の問題を通してマッカイ対応, ADE分類に関係する(特異点の理論そのものは理解できていないけど…). 歴史はシュヴァルツやクラインによる不変式に関する考察にまで遡る.

(次の記事に続く)

リファレンス

[1]松澤淳一, 『特異点とルート系』, 朝倉書店, 2002年

[2]松澤淳一, 「空間の点群・結晶群と有限性 マッカイ対応との有限部分群」, 数学セミナー2012年9月号, pp.28-33

[3]F.クライン『正20面体と5次方程式』(関口次郎, 前田博信訳), 丸善出版, 2012年

[4]McKay graph - Wikipedia

[5]Binary icosahedral group - Wikipedia

[6]Special linear group:SL(2,5) - Groupprops

[7] ADE classification - Wikipedia